仏教については、開祖であるお釈迦様の存在をなくしては語れません。

特に真言宗は、お釈迦様の尊い教えをもとに開かれた宗教です。

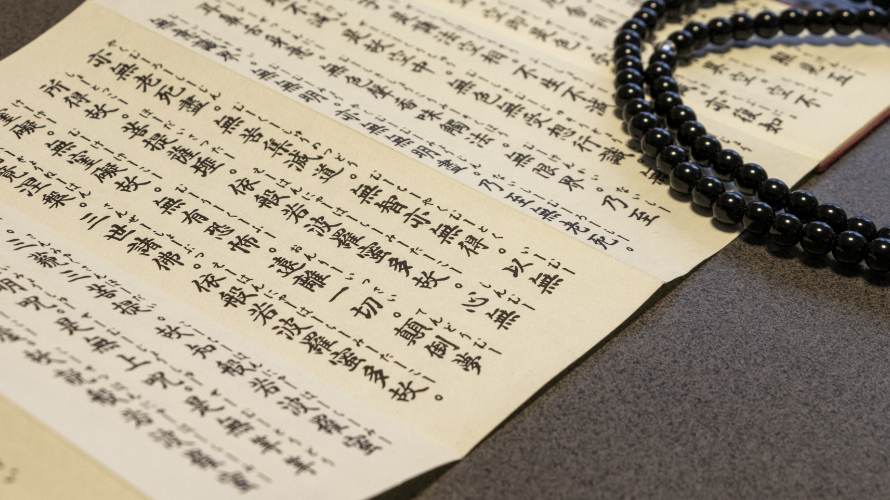

お葬式などで僧侶が唱える読経(どきょう)にも、お釈迦様の考え方が根本にあります。

そんなお釈迦様の生涯や悟りについて紹介します。

生まれと結婚まで

お釈迦様は「釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)」とも呼ばれますが、実在した人間であるのは確かです。

紀元前463年4月8日に、インド北部(現在のネパール地方)カピラ国で生まれました。

誕生については、紀元前566年の説もあります。

本名はゴータマ・シッダールタです。

文武両道で感受性も豊かな青年でした。

しかしながら、人々が病気や老いや死の苦しみに直面しているのを見て、出家したいと考えるようになります。

16歳で結婚して、後を任せることができる長男を授かった後、29歳にて出家の道へと入ります。

苦行の日々

インドではその当時、肉体に苦痛を与えて耐えることによって真理を知ろうとする修行が行われていました。

お釈迦様も人々が苦しまずに平和で幸せにあるためにはどうすれば良いか、それを知るためにさまざまな苦行に挑戦したのです。

何日間も断食をしたり1日中片足で立ち続けたりします。

太陽を裸眼で見続けることや土の中に体を埋めるといった苦しみも己に課しました。

けれども、死と隣り合わせのような苦行を続けても、なかなか真理はわからず苦行の無意味さを知ることになります。

35歳にて悟りを開く

お釈迦様は「極端にかたよっては真理に到達することはできない。中道(ちゅうどう)を歩むことが大切だ」という考えに到達して、苦行から離れます。

そして、菩提樹(ぼだいじゅ)の下で、悟りの境地に至るまでやめないと決めて坐禅を組み続けます。

幾度となく悪魔が現れ煩悩に苦しめられました。

そして35歳の時に、悟りを開くことができたのです。

29歳で出家してから6年目のことです。

悟りを開いたインド東部の地はブッダガヤと呼ばれます。

その後は、インドを旅しながら悟りを説いて回りました。

お釈迦様の説法はとてもわかりやすく、信者が増えていきます。

そして45年説法を続けた後、80歳にてインド北東部のクシナガラにて亡くなりました。

悟りとお経

お釈迦様は長い坐禅の中で、煩悩を滅した先に「無我」の境地である「空(くう)」があることを悟ります。

「私たちの心は欲望にまみれ、人生は苦悩に満ちているが、それを客観的に見つめる本来の自己は絶対清浄(しょうじょう)なのだ」という考え方です。

これこそが今の真言宗の始まりで密教の宗派になります。

そんなお釈迦様の教えを、弟子たちが確認し合って暗唱したものが、現在でいうお経です。

当時は神聖な教えは口頭にて伝えるべきだとされていました。

文字であるお経として残されたのは、お釈迦様が亡くなってから200~300年経ってからです。

最も古い経典(きょうてん)は、古代インドで使われていたパーリ語のものになります。

その後、時代を経て、真言宗の根本経典である密教経典の『大日経(だいにちきょう)』と『金剛頂経(こんごうちょうぎょう)』がまとめられました。

お経は、「経(きょう)」「律(りつ)」「論(ろん)」の3種類に大きく分けられます。

経はお釈迦様の教え、律は仏教徒の守るべき戒律、論は経や律の内容の注釈です。

密教ではお釈迦様も仏様の一人であり、お経だけでは語り尽くせない仏様の悟りを実践する法を説いています。

まとめ

お釈迦様の生涯は、人々への慈愛に始まり、悟りを開くまでの苦労、そして無事に悟りを開いてからの愛のある説法で終わりました。

お釈迦様の存在に救われた人は、昔も今も大勢いることでしょう。

多くの弟子にも慕われ、そして現在の真言宗があるというわけです。

0120-857-440

0120-857-440

0120-857-440

0120-857-440